배비지는 분석 엔진을 실제로 만들지 못했다. 그는 차이 기계를 다듬고 정교화는 작업에 여생을 바쳤다. 그럼에도 분석 엔진에 대한 설계도와 각종 아이디어 노트를 남겼고 새로운 메커니즘을 고안했다. 차이 기계에 대한 정부 지원마저 끊긴 상태에서 분석 엔진을 만드는 작업에 착수하는 건 불가능했다. 러브레이스가 분석 엔진에 대한 노트를 작성하는 과정에서 둘은 많은 편지를 주고받았다. 이를 통해 분석 엔진은 구체적인 형태를 찾아가기 시작했다.

“(당신이 보낸) 노트 D에 매우 만족합니다. 평소대로 명확하고 깔끔한 정리입니다. 사소한 것 하나는 내가 만들겠습니다. 이건 기계 장치를 충분하게 검토하지 못해서 발생한 것 같습니다. 서류 하나를 첨부합니다. 최근 다른 일로 고심하고 있는 가운데 당신이 전한 정보에 만족감을 얻었습니다. 찰스 배비지.”

“작성하고 있는 노트에 베르누이 수에 대한 내용을 넣고 싶습니다. 사람의 머리나 손으로 계산하지 않고 분석 엔진이 이를 계산할 수 있다는 걸 보여주고 싶습니다. 필요한 데이터와 공식을 보내주세요. AAL(아다 러브레이스).”

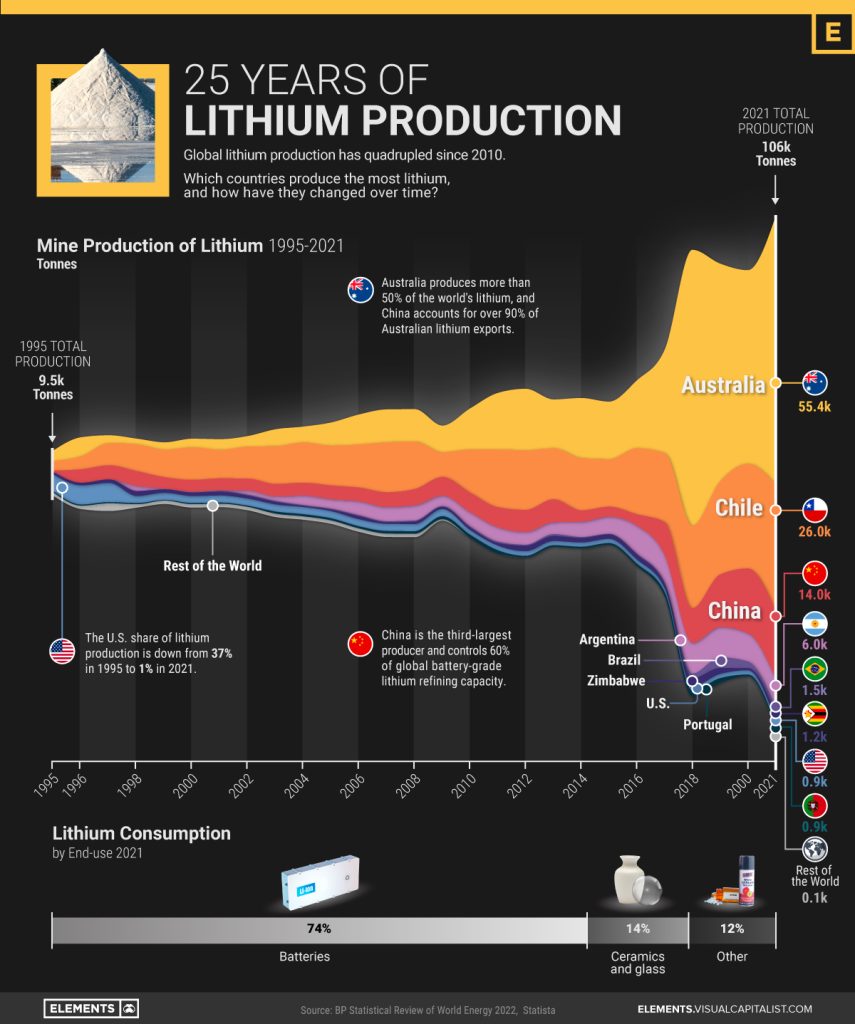

러브레이스는 분석 엔진을 통해 베르누이의 수(자연수의 거듭제곱의 합을 구하는 공식 등에 쓰이는 수열)를 계산할 수 있음을 노트를 통해 보여줬다. 그녀는 입력 데이터와 작동하고 있는 변수, 결괏값 등으로 나눠 분석 엔진을 통해 베르누이의 수를 계산할 수 있음을 보여줬다. 계산은 25차례로 나눠서 진행되는데 중간 결괏값은 디스크에 저장된다. 이 과정에서 덧셈 8번, 뺄셈 7번, 곱셈 5번, 나눗셈 5번이 진행된다. 러브레이스가 제시한 계산법은 분석 엔진 계산에 쓰이지 못했지만 그녀는 세계 최초의 프로그래머로 불린다. 러브레이스가 남긴 계산 과정은 세계 최초의 기계식 컴퓨터 알고리즘(어떤 문제를 해결하기 위해 명령들로 구성된 일련의 순서화된 절차)이다. 분석 엔진을 만들지 못했기에 그녀가 남긴 알고리즘은 사용되지 못했다. 하지만 현대식 컴퓨터에 당장 대입해도 작동할 정도로 정교하고 치밀하다.

아다 러브레이스가 만든 베르누이수 계산 엔진 표. 세계 최초의 프로그램이자 최초의 코딩이다.

아다 러브레이스가 만든 베르누이수 계산 엔진 표. 세계 최초의 프로그램이자 최초의 코딩이다.

물론 러브레이스가 노트를 작성하는 과정에서 배비지가 어떤 수준에서 관여를 했는지에 대해선 구체적으로 알려진 게 없다. 노트는 러브레이스의 이름으로만 발표됐지만 두 사람이 주고받은 편지를 보면 상당한 수준에서 협업을 진행했음을 유추할 수 있다. 러브레이스는 노트를 발표한 지 9년 후인 1852년 11월, 서른여섯 살의 나이로 세상을 떠났다. 자궁암을 몇 달에 걸쳐 투병하던 그녀는 세 명의 자녀를 남겼다. 그녀는 매리 막달렌 교회 묘지에 잠든 아버지 옆에 묻혔다.

러브레이스는 “수학만이 우리가 자연 세계의 위대한 사실을 적절하게 표현할 수 있는 언어를 구성한다”라고 썼다. 그녀는 컴퓨터가 인간보다 더 강력하고 빠른 분석을 할 수 있는 미래를 상상했다. 그녀는 이렇게 썼다. “미래의 분석 용도를 위해 새롭고 방대하고 강력한 언어가 개발되어 그 진리를 사용하여 인류의 목적을 위해 보다 빠르고 정확하게 실제 적용할 수 있도록 합니다.” 1983년 미국 국방부는 그녀의 업적을 기려 개발된 새로운 컴퓨터 언어에 그녀의 이름(Ada)을 붙여주었다.

러브레이스가 세상을 떠난 후에도 배비지는 차이 기계를 개선하는데 여생을 받쳤다. 찰스 배비지는 1871년 10월 일흔아홉 살의 나이로 세상을 떠났다. 방광염과 관련된 신장이상이 사망 원인이었다. 배비지 사후 그의 뇌는 절반으로 나뉘었다. 그의 뇌 절반은 런던 헌터 박물관에 보관돼 있다. 나머지 절반은 런던 과학 박물관에 차이 기계와 함께 전시돼 있다. 배비지는 그의 아들 헨리에게 다음과 같은 유언을 남겼다.

“(내) 뇌를 보존해야 한다면 그렇게 하도록 해라. (중략) 현명한 결정을 하리라 믿는다. 인류 지식의 발전에 도움이 될 수 있는 방법을 제대로 판단할 거라고 본다.”

조지 불.

조지 불. 불이 쓴 논리에 대한 수학적 해석(Mathematical Analysis of Logic)의 표지.

불이 쓴 논리에 대한 수학적 해석(Mathematical Analysis of Logic)의 표지.

아다 러브레이스가 만든 베르누이수 계산 엔진 표. 세계 최초의 프로그램이자 최초의 코딩이다.

아다 러브레이스가 만든 베르누이수 계산 엔진 표. 세계 최초의 프로그램이자 최초의 코딩이다.